News. Event. Media

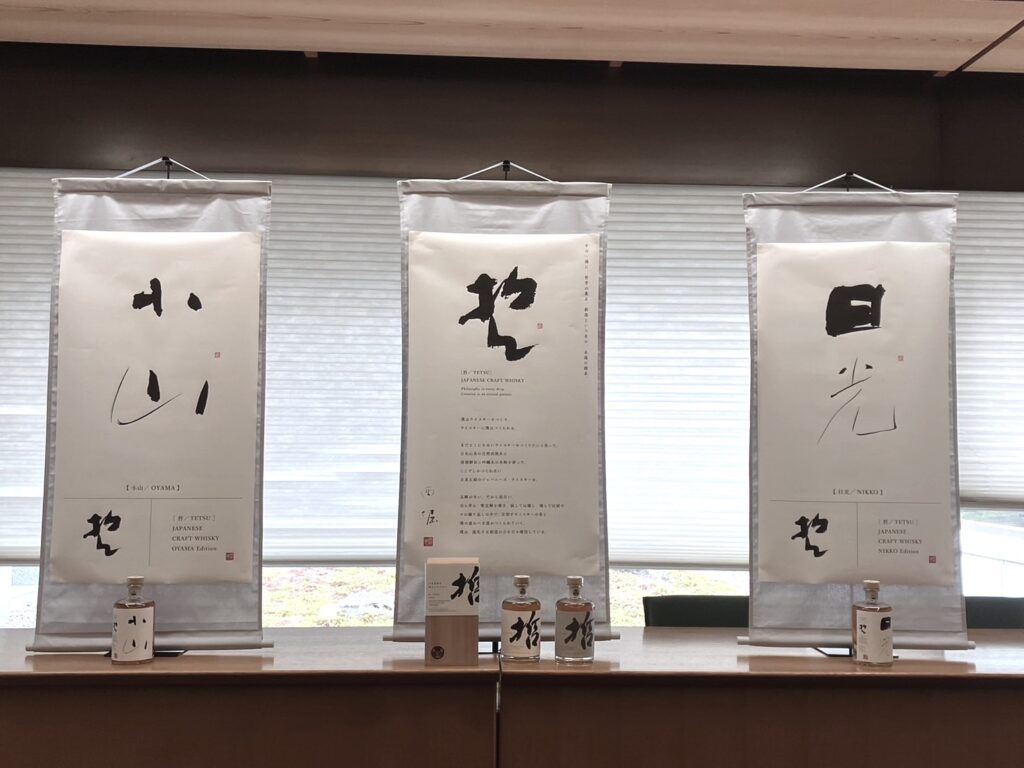

このたび、私どもは栃木県初となる本格ジャパニーズウイスキー

「哲/TETSU」のファーストリリースを迎えることとなりました。

「哲/TETSU」は、日本酒蔵の伝統と哲学を継承しながら、

洋酒文化と和酒文化を融合させた挑戦的ウイスキーです。

「真のジャパニーズウイスキーとは何か?」

この問いに対する暫定解を刻み続ける、哲学的ウイスキーです。

定型や前例にとらわれることなく、日本の酒造文化と和酒の叡智を総動員し、

日本固有の歴史・文化・伝統を映し出す一本を目指しています。

記念すべきファーストリリースでは、以下4商品を順次お届けいたします。

I. オフィシャル2種類(2025年10月リリース)

(A)哲/TETSU 小山Edition 2025 シングルモルト The 1st

価格:税抜¥16,000、化粧箱付、1,000本予定

(B)哲/TETSU 日光Edition 2025 ブレンデッド The 1st

価格:税抜¥18,000、化粧箱付、1,000本予定

販売方法

- 取扱酒販店での販売

10月中旬以降、当社ウイスキー取扱酒販店にて順次販売予定。

予約受付状況、在庫・入荷状況は各酒販店様へ直接お問い合わせください。 - オンライン限定予約販売

受付期間:2025年10月1日(水)〜10月14日(火)

出荷開始:10月20日(月)〜順次発送(日時指定不可)

購入方法:西堀酒造公式オンラインショップ(限定URL/QRコードよりアクセス)

※当社メール会員またはLINE会員登録いただいた方のみに購入URLをお伝えします。

購入制限:お一人様3本まで - 西堀酒造アンテナショップ 店頭販売

販売日:2025年10月25日(土)・26日(日)※2日間限定

場所:西堀酒造アンテナショップ(栃木県小山市粟宮1452)

販売方法:先着順、なくなり次第終了(予約不可)

購入制限:お一人様3本まで

II. 日光東照宮 献上ウヰスキー(超限定品)

(C)哲/TETSU 日光東照宮献上 シングルモルト 2025

価格:税抜¥285,000/400本限定(シリアルナンバー入)、専用御神木杉箱付

(D)哲/TETSU 日光東照宮献上 シングルブレンデッド 2025

価格:税抜¥100,000/600本限定(シリアルナンバー入)、専用御神木杉箱付

販売方法

- 日光東照宮 宝物館(現地販売予定)

販売開始時期:未定 - 特設ECサイト(10/1〜公開) https://nikko-whisky.com/

販売スケジュール(予定):

・第1回:2025年10月7日(火)〜10月20日(月)

・第2回:2025年12月3日(水)〜12月16日(火)

・第3回:2026年2月5日(水)〜2月18日(水)

・第4回:2026年4月3日(金)〜4月16日(水)

購入方法:特設ECサイトの会員登録者のみご案内

※西堀酒造と販売管理者が異なる特設ECサイトです。

※数量限定につき完売の際はご容赦ください。

お問い合わせ先

西堀酒造株式会社(日光街道小山蒸溜所)

〒329-0201 栃木県小山市粟宮1452

TEL:0285-45-0035 FAX:0285-45-1628

Email:sake@nishiborisyuzo.com

「哲/TETSU」について

「哲/TETSU」は、日本酒蔵の矜持を継ぎながらも、従来の枠にとらわれない新しい哲学を掲げるジャパニーズウイスキーです。

ファーストリリースを契機に、「真のジャパニーズとは何か」という問いを世界に投げかけてまいります。

どうぞご期待ください。

この度、東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)2025において、当蔵(日光街道 小山蒸溜所)がベストディスティラリー賞「イノベーター・アワード・オブ・ザ・イヤー(INNOVATOR AWARD OF THE YEAR)」を受賞いたしました。

これは、日本唯一・アジア最大級の蒸留酒品評会における、もっとも革新性の高い蒸溜所に贈られる栄誉です。

このたびの受賞は、日頃よりご支援くださる皆様のご声援とご愛顧があってこそ実現したものと、心より感謝申し上げます。

今後も、日本の酒造文化を映す蒸留酒づくりを追究して研鑽を重ね、日本から世界へと新たな価値を発信し続けてまいります。引き続き、日光街道小山蒸溜所へのご注目とご支援を賜れますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

プレスリリースはこちら▶︎

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000145789.html

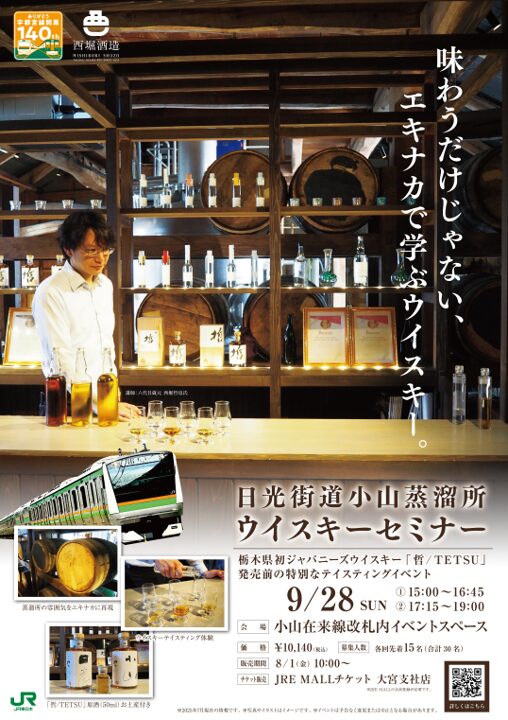

このたび日光街道蒸溜所は、JR東日本と初のコラボレーションとなる特別イベント「日光街道小山蒸溜所ウイスキーセミナー」を開催いたします。

栃木県初のジャパニーズウイスキー「哲/TETSU」の開発秘話や、通常は一般公開されない原酒や試作品など全6種類をテイスティングしながら、ハイボールの作り方やテイスティングの作法も習得できる、初心者から愛好家まで満足できる体験型セミナーです。当蒸溜所を小山駅に再現し、学べる・体験できるウイスキーの世界が登場します。

■日時

2025年9月28日(日)

第1回 15:00~16:45 第2回 17:15~19:00

■会場

小山駅在来線改札内イベントスペース

■販売価格

10,140円(税込)

「哲/TETSU」に使用予定の原酒(50ml)、西堀酒造見学券のお土産付き

■募集人数

各回先着15名(計30名)

※20歳以上の方限定

■販売期間

2025年8月1日10:00~

※定員に達し次第、申し込みを終了します。

▶︎詳細・お申し込みはこちら

https://media.jreast.co.jp/articles/4704

2025年7月6日、栃木県・日光東照宮にて、「哲 -TETSU-」ウイスキーの献上祭を執り行いました。

当日は、関係者約50名の皆様にご列席いただき、厳かに、そして滞りなく式を執り行うことができました。

この場を借りて、深く御礼申し上げます。

奉納させていただいたのは、日光杉並木の樹齢400年の御神木から造られた杉和樽をカスクフィニッシュとして使用し、3年間熟成させた特別なウイスキーです。

2022年に小山の地で蒸留を始めたこの「哲」ウイスキーは、今年で世界的な熟成基準である3年を迎えました。

奇しくもそれは、日光杉並木が植樹されてからちょうど400年の節目でもあります。

献上させて頂いたのは、「哲」ブランドのシングルモルトとシングルブレンデッドの2種。

日光の歴史と御神木への深い敬意を込め、自然とともに熟成した逸品です。

私たちは、日本酒蔵として培った発酵技術と酵母の力を活かしながら、日本ならではのウイスキーづくりに取り組んでいます。

「哲」は、「真のジャパニーズウイスキーとは何か」を問い続ける哲学的ブランドです。

今後は、「小山Edition」「日光Edition」「大谷Edition」など、土地に根ざした展開も予定しております。

今回、御神木和樽で熟成されたウイスキーをこの聖地に奉納できたことを、心より光栄に思います。

この哲ウイスキーは、2025年10月より数量限定で販売予定です。詳細は追ってお知らせいたします。

日本唯一、そしてアジア最大級の蒸留酒コンペティション「東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)」2025において、日光街道小山蒸溜所の2銘柄が下記の通り受賞いたしました。

・日光街道小山蒸溜所 CRAFT VODKA:銀賞(Silver)受賞

・日光街道小山蒸溜所 SINGLE MALT WHISKY NEW BORN 2024:銅賞(Bronze)受賞

世界各国から多数の蒸留酒が出品される中、私たちの挑戦がこのような形で評価されたことは、大変光栄であり、今後の大きな励みとなります。

このたびの受賞は、日頃よりご支援くださる皆様のご声援とご愛顧があってこそ実現したものと、心より感謝申し上げます。

今後も、日本の酒造文化を映す蒸留酒づくりを追究して研鑽を重ね、日本から世界へと新たな価値を発信し続けてまいります。引き続き、日光街道小山蒸溜所へのご注目とご支援を賜れますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

▶各製品の詳細は、以下のリンクからご覧いただけます。

・日光街道小山蒸溜所 SINGLE MALT WHISKY NEW BORN 2024

※各種在庫については、当社商品お取り扱いの酒販店様にお問い合わせください

2025年4月16日(水)の「下野新聞(経済面)」にて、当社が手がけるウイスキープロジェクトが紹介されました。

記事では、当社の「日光街道 小山蒸溜所」にて進行中の、オールド樽を用いた熟成を用いるクラウドファンディングプロジェクトの取り組みが詳しく取り上げられています。

3年熟成のファーストリリースまで残り半年となる今、さらなる品質向上を目指し、特別な熟成樽の導入を目的としたクラウドファンディングを実施しております。

【記事に関する補足・訂正】

記事中では「グレーンウイスキーの原料にトウモロコシやライ麦などを使用」との記載がございましたが、正しくは、当社では日本酒製造時に生じる「酒米(吟醸粉)」を使用した独自の製法を採用しております。

日本酒造りの副産物を原料とすることで、日本文化と酒造哲学を融合させた新たなジャパニーズウイスキーの可能性を探求しています。

クラウドファンディングは4月30日までの実施となります。

プロジェクトはこちら→ https://readyfor.jp/projects/nishiborisyuzo02

今後とも、当社の挑戦にご注目・ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

先日、2025年4月1日(火)都内にて「ジャパニーズウイスキーの日乾杯イベント2025」が開催されました。

4月1日は、ジャパニーズウイスキーの日に制定されています。

弊社の西堀哲也は一般社団法人ウイスキー文化振興協会のメーカー評議員として参加し、第2部のパネルディスカッションに登壇機会を頂きました。

アーカイブ配信はこちら→ https://www.youtube.com/live/pPa4qI5MXkU

目まぐるしく変動する最新のウイスキー業界を巡る話など、貴重な話をお伺いできました。

当社の酒米(吟醸粉)を使用したグレーンウイスキーの印象について、ウイスキー文化研究所代表の土屋守様に大変ありがたい評価をいただき、また当蒸溜所の日光杉和樽熟成の取り組みなど、ご紹介できる機会となりました。

ジャパニーズウイスキーの今後について、当蒸溜所は確たる信念を持って進んで参りたいと思います。

今回のクラウドファンディングプロジェクトは、特別な樽を調達しバリエーションを増やすことで、蒸溜所の未来を見据え、構成原酒の厚みを増やしていく取り組みとなります。

プロジェクトページはこちら→ https://readyfor.jp/projects/nishiborisyuzo02

当蒸溜所の日本固有の原酒と特別な樽が融合し、唯一無二のジャパニーズウイスキーが誕生する未来を目指します。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

昨日、日光にて弊社ウイスキーを日光東照宮様の御神木杉和樽にて貯蔵熟成開始する式典を、日光市内にて執り行いました。

来賓には、日光東照宮・宮司の稲葉久雄様、国会議員の皆様方をはじめ多くの皆様にお集まりいただきました。

式典を開催した日光市内の同建物を今後改修し、直近ウイスキーの熟成樽貯蔵として整備し、今後製造拠点の1つともしていきたいと考えております。

独自製法で造る、とちぎ発の和製クラフトウォッカ。

日光連山の自然伏流水を仕込水とし、酒米(吟醸粉)を発酵・蒸留。

一部原料に当社の日本酒『門外不出』大吟醸を使用しています。

蒸留したスピリッツを白樺の炭で丁寧に濾過したクラフトウォッカです。

ロックや炭酸割りで楽しめる、口当たりの良いマイルド・ウォッカが 誕生。

ジュースで割ってカクテルベースとしてもお楽しみ頂けます。

8月下旬より酒販店様にて順次発売開始となります。

まずは、当社商品取り扱いのお近くの酒販店様にお問い合わせください。

<商品概要>

・商品名:日光街道小山蒸溜所 クラフトウォッカ

・品目:スピリッツ

・品名:ウオッカ

・アルコール度数:40%

・内容量:200ml

・原料原産地名:国内製造(スピリッツ)

・希望小売価格:¥1,480(税抜)

・発売開始:2024年8月下旬

日光街道 小山蒸溜所専用サイトはこちら↓

essay : Tetsuya Nishibori

日本思想を醸す──酒造りからの応答

問い直すべきは「日本とは何か」「酒とは何か」

酒造りの現場に身を置きながら、私が向き合い続けている根源的な問いがある。

それは、「日本とは何か」「酒とは何か」という二つの思索である。

この問いは、私個人の思索にとどまらない。

敗戦という断絶のなかから戦後の知識人たちが繰り返し掘り下げた問いでもあった。

丸山眞男は政治の空白に立ち向かい、吉本隆明は大衆と共同幻想を接続し、柄谷行人は近代を超克するために世界システムへと視座を広げた。

私にとって彼らの思考は、あくまで「刺激」や「示唆」に過ぎない。

重要なのは、それらを契機として、いかに自らの実践を編み直すかである。

酒造りという営みのなかで、私は「哲学する蔵元」として、日本的精神と現代的課題に同時に応答する試みを続けたい。

日本の酒とは何か——文化の圧縮形式としての酒

酒は単なる「嗜好品」ではない。

それは、歴史と風土、共同体の記憶、そして時間そのものを媒介する、文化の圧縮形式である。

この感覚は、数値化・工業化・標準化の流れとは相容れない。

だからこそ、いま日本の酒類(特に國酒としての日本酒)が直面する課題——人口減少、農業衰退、国際競争、気候変動——に対して、私は「日本思想」に立脚した創造的対抗を志す。

〈時間〉と〈無常〉の精神からの再構築

日本思想の核には、「時間」に対する独特の感受性がある。

『方丈記』における無常観、『風姿花伝』の「時分の花」、あるいは西田幾多郎の「純粋経験」もまた、「瞬間に永遠を宿す」ような思索の系譜である。

私にとって、酒造りとはそのような時間意識を「形にする」行為にほかならない。

発酵という生命の運動、季節とともに仕込まれるリズム、数ヶ月〜数年にわたる熟成の厚み。

それらは「生成と変化」のなかに美を見出す、日本的時間論の実践である。

私はここに、「時をつくる酒」という思想を重ねている。

瞬間の美を追求する生酒シリーズは、「いま、ここ」に咲く花のような儚さをまとう。

一方、火入れや熟成を経た酒は、時間を抱え込み、蔵の記憶を保存し、「文化の容器」として歴史を内包する。

これらの構成は、無常と常住という日本思想の両義性を体現している。

〈自己と世界〉をつなぐ酒類哲学

戦後の知識人たちが強く意識したのは、〈個人と社会〉、〈日本と世界〉という境界の揺らぎだった。たとえば、吉本隆明の「内的転向」、あるいは柄谷行人の「交換様式論」では、いずれも自己を超えて共同体や世界と接続するモデルが模索された。

酒もまた、そのような媒介性を備えている。

宴という共時性のなかで他者と心を通わせる「媒介装置」として、また、

一人静かに杯を傾ける「内省装置」として。

その作用は、まさに「内と外」「行為と直観」「個と共同体」の境界を往還するものだ。

メタ的に言えば、「外」なる他者との邂逅において、行為的直観により相即的に世界と自己を認識することが可能となる。cf.「醸-環世界」SAKE RE100プロジェクトでのコア思想

だからこそ私は、酒という媒介に「哲学的装置」としての可能性を見る。

哲学する酒造りの系統化へ

2025年度より、西堀酒造として本格的なリブランディングと構造整理を行う予定だ。

それは単なるブランド刷新ではない。思想を宿した商品設計への移行である。

具体的には、「哲」シリーズや「ノヴァ」「パンセ」などがそれにあたる。

ノヴァは感性と技術(論理)の交差点、

パンセは過去の記憶と未来の視点の融合、

アルケミアは伝統(内)と越境(外)の錬金術的交錯をテーマに据える。

これらはすべて、「酒を通して世界と自己を再構成する」試みである。

酒造界の〈持続可能な創造〉へ

20世紀的な大量生産・大量消費型のモデルは、酒造業界においても限界を迎えている。

課税移出数量の大幅な減少、後継者難、資源の枯渇——これらは単なる経営課題ではない。

文化の継承を前提とした「創造的応答」が求められている。

上述のSAKE RE100プロジェクトにおける再生可能エネルギーによる酒造りは、その一例にすぎない。

副産物の再活用、伝統農法との連携、地域循環経済との接続、エネルギー自治の試行。

これらすべては、技術革新と思想的基盤の両立に向けた一歩である。

とはいえ、全ての営為について言えるが、

例えば50億年後に地球は膨張した太陽に飲み込まれる——と想像すれば、すべてが一時的な仮象にすぎない。(そこでは、個別具体に是非を論じる己自身のメタ認知である)

だからこそ根本的には、「いかに生きるか」という問い、つまり哲学へと帰着する。

ここで鍵となるのが、「永遠の仮説生成」という私自身の哲学的態度である。

完成を拒み、常に変化を受け入れ、問い続ける酒造り。

それは日本思想の無常観と現代思想の動的パラダイムが交錯する場としての創造的営為である。

思想する蔵としての未来

酒蔵は、もはや単なる発酵や製造の場ではない。

それは思考の場であり、思想の発信地である。

私は、哲学と日本の精神、技術と現実的な経営を横断する立場として、次のようなヴィジョンを描く。

「酒を通じて、日本を問い直し、世界へ思想を届ける」

それは、日本思想の深層に根を張りつつも、閉じた郷愁ではなく、開かれた未来へと向かう酒造りである。

今こそ、思索と創造のあいだに橋をかけ、「唯一無二の日本産酒類」を未来へと届けるときである。

2025年春

西堀哲也

酒蔵という生成の場 — 複数主体が編み出す日本酒の思想

生成の場としての酒蔵

酒蔵は、原料の運命をただ受け取る場所ではない。

そこは、人と技術と環境が互いに作用し合い、無数の判断と偶発性の交差から、新たな「生成」が立ち上がる現場だ。

ワインがしばしばテロワールによる決定論を宿すとすれば、日本酒は、原料(米)の個性を受け入れながらも、むしろ人の技術と判断、環境側の設計と介入によって形を変えていく。

よく言われるように、ワインはぶどうの出来で8〜9割の酒質が決まるとされるが、日本酒は米の出来で酒質が決まるのではなく、醸造者──すなわち人と技術──の要素が圧倒的に高い。

ある蔵元は、ワインを「運命の酒」と呼び、日本酒を「自由の酒」「文化の酒」と呼んだ。私はこれに深く同意する。

米そのものが与える最終製品への影響は、ワインに比べればはるかに限定的である。

この点については、現場で実際に酒を醸す経験を持つ醸造者であれば(建前を抜きにすれば)異論はないはずだ。

ゆえに、ワインの思想とパラレルに日本酒を論じる一部の風潮には、私は慎重であり続けたい。

日本酒の思想的風土は、決定論ではなく、自由な介入と共生成のなかでこそ立ち上がるのだから。

複数主体の共生成

米、麹、酵母、水、季節──これらは自然的要素でありながら、蔵人の手や道具、温度管理、エネルギー制御といった技術によって「再構成」される。

生成のプロセスにおいて、原料はもはや受動的な素材ではない。

発酵中の酵母は蔵の気候に応じて振る舞いを変え、人の判断はその変化を読み取り、操作し、時に賭けに出る。

この関係は、単なる「人間が自然を加工する」図式ではなく、複数の主体が相互依存しながら酒を立ち上げる共生成の関係である。

技術と思想の交錯

日本酒造りは、精米歩合や仕込み温度といった精密な制御を通じて、原料のポテンシャルを引き出す。

その工程は単なる機械的再現ではなく、「いま、この条件で、どう振る舞うか」という一回性の判断の連続だ。

この判断の積層こそが、日本酒を文化として生成させる源泉である。

ここには、自然に任せきらず、かといって完全に支配もせず、相互作用のなかで最適解を探る日本的な技術哲学が表れている。

酒蔵という関係の舞台

酒蔵は、原料、微生物、人、道具、建物、気候、エネルギー、社会が絡み合う舞台である。

原料米の不足や、資材高騰、経営という外的要因にもさらされ、マクロ的な影響も受けながら、ミクロの構成主体は、毎年醸造の舞台に上がり、醸しが行われる。

道具や空間もまた、蔵人と酵母の「会話」を媒介する役割を果たす。

ここでは、全てが役者であり、全てが脚本を同時に書き換えていく。

このように、酒蔵は「生成の場」として、単なる製造現場を超える意味を持つ。

それは、自然と技術、伝統と革新、個と共同体、地域と世界が交差する思想の交差点である。

日本酒の未来は、この複数主体の生成関係をいかに持続可能かつ創造的に保てるかにかかっている。

つまり、酒造りは経営や工芸の問題であると同時に、倫理と哲学の問題でもある。

共生成の未来へ

酒蔵で生まれる一滴は、単なる発酵の産物ではない。

それは、原料、人、環境、技術、そして思想が共に生成した「場」の結晶だ。

この生成関係を未来へ継ぐこと──それこそが、日本酒を文化として醸し続けるための根本条件である。

酒造りのブリコラージュとは

酒造業界に身を置く私にとって、特に「クラフト・ムーヴメント」とよばれるここ10年ほどの小規模醸造所・蒸溜所の誕生は、疑う余地がない世界の潮流である。

大量生産の規格品時代が終焉し、小規模かつ手造りの個性ある生産者が各地で生まれ、従来のコスパ至上主義的な価値観からの移行と相俟ってユニークな嗜好品が誕生している。

アメリカでは、「クラフト・サケ・ブリュワリー」が近年続々と誕生し、従来のクラシックな日本酒とは異なるユニークな”SAKE”が生まれている。

例えば、米を主原料としつつも、日本の酒税法では規制される香料やハーブ、ホップなどの添加。

クラフトビールの精神を受け継いだ、独自の醸造法。

日本にしか無い道具、たとえば甑(こしき)と呼ばれる大きな蒸し器は、炊飯ジャーを改造して代用したり、麹室という木製の部屋はテントで代用したり。

その地にしかないものをうまく工夫し、地場の環境制約を活かして独自性を発揮していく。

この精神に通底する1つの要素は、ブリコラージュ(Bricolage)である。

ブリコラージュ(Bricolage)とは、ありあわせの手段・道具でやりくりすることを意味し、 通常「器用仕事」とも訳される。

この概念は、レヴィ=ストロースが「野生の思考」と「科学的思考」の違いを説明する際に使用したことで有名だが、「野生の思考」がカオス、混沌、曖昧さを示すのに対し、「科学的思考」はコスモス、秩序、厳密姓を意味する。

酒は、一時期「科学的思考」の工業製品・規格品のような時代もあったが、現代は明らかに「野生の思考」の嗜好品の時代である。

そして、ブリコラージュとは、「野生の思考」の特徴そのものである。

道具や材料を本来の目的や用途と異なる形式で転用し、新たな目的として必要なものを生み出す。

キャンプ用品であるはずのテントが麹造りの部屋として機能したり、ビール醸造のためのホップがユニークなSAKE造りのフレーバーに使われたり、新たな組み合わせで創発されていく。

その地その地の文化に応じて、変容していく。

直近、私の酒蔵では、新たに蒸溜酒(ウイスキー)造りを開始した。

ジャパニーズウイスキーとはなにか、日本でしか造れない洋酒はなにか。

日本酒蔵によるウイスキー造りへの挑戦を計画したとき、この「クラフト」を改めて再考した。

結果として、酒米(吟醸粉)を使ったグレーン・ウイスキーや、日本酒酵母による発酵、国産ステンレス製蒸留器の改造(減圧蒸留への対応)を着想した。

参考:西堀酒造|栃木発。日本酒蔵よりこだわりのジャパニーズ・ウイスキーを

たとえば、アメリカの現地酒蔵の組合、北米酒造組合(SBANA)は、いわゆる王道の日本国内の日本酒に敬意を払いつつも、それに迎合しコピー終始し、礼賛するような発想は全く抱いていない。

彼らも、北米産ならではの独自のクラフト・サケを追究していく方針を示している。

造り手としては、当然の帰結であるし、それが自然である。

単なる王道のコピーでは、まず、造る面白さがない。

古今東西、文化や国が変われば、独自の色がつくことが当然であり造り手としての面白さでもある。

ワインやビール、そしてウイスキー。

各国の色がつくその理由を辿れば、地場産の独自性を発揮していくことは至極当然であり、世の中を面白く彩る原点である。

王道のコピーの重要性(いわゆる守破離の守から始めましょう的な発想)を説かれることもままあるが、「ブリコラージュ(Bricolage)」とクラフト精神、そして嗜好品の世界的伝播と歴史的発展を改めて考えれば、それは単なるポジショントーク、エクスキューズの1つでしかない。

方法論の呪縛、目的と手段の逆転はあらゆる業界で普遍的である。

この呪縛や視野狭窄の源泉をたどれば、「守破離」の「守」のメンタリティに端を発する。

帰着するのは、凡そ「あなたが世に刻みたい(表現したい)ものは何か?」である。

画家が白いキャンバスを前にして「そもそも自分は何の絵を描きたいのか?」と問うている様と同じである。

リゴリズム(厳格主義)を是とし、長い物に巻かれ、道を外さぬ自縄自縛の精神にある限り、永遠の「守」と画一的価値観の共同体世界観で幕を閉じる。

一方、「脱コード」や「問い」が世界創造の源泉であることは、歴史で明らかである。

だからこそ、創造の悦びを志向する者(それが面白いと感じる者)にとって重要なのは、「離」を一撃で意志行動できる勇気・度胸・自信のメンタリティである。そもそも、「守破離」という金科玉条的な例えも所詮は1つの考え方でしか無い。

アカウンタビリティ(説明責任)確保のための、業界研究や「守」の時間、お決まりの手続き作業は畢竟、パフォーマンスにすぎない。

たとえば、世の資料作成業務の大半がそれ(≒エクスキューズ)である。

生き方や行動含め、エクスキューズ(言い訳)に貴重な時間を蕩尽していることに自覚的であるか否か。

参考記事:哲学は、コスパ最強の趣味

そして、たとえ前例がなくともそこに意義があり、立ち向かう壁が高ければ高いほど、やりがいがある。

私としては、日本酒造りの叡智を込めて醸す、唯一無二のジャパニーズウイスキーの挑戦は、単なるマニュアル作業などでは全く無い。そんなメンタリティでは、まず造る面白さがなく、絶対に続かないし、やる意味がない。もっとラクな業種や仕事は山ほどある。

真のジャパニーズウイスキー造りの先に見据えているのは、日本の酒造りに光を照らすことである。

それは、日本酒蔵をルーツとする者の責務である。

日本における新旧の相克

日本の雑種文化と多様性

現存する国として、日本は歴史が世界で最も長いことは有名である。

同時に、多神教であり様々な文明文化が共存する”雑種文化”とも称される。

神道由来の神社と仏教由来のお寺が入り交じり、正月やお盆、ハロウィンやクリスマスなど、多種多様な文化が独自の形で共存している。

渡来人にはじまる稲作や漢字、陶磁器技術の伝来、遣隋使・遣唐使に見る隋唐文明の積極受容、蘭学その他明治維新後の西欧技術の受容。

これらは、本家本流をそのまま受け入れるのみならず、日本流に独自生成されていったのもポイントである。

たとえば鎌倉時代以前の古代仏教は、現世御利益を重視したものにカスタマイズされていた。

また、本地垂迹説や神仏習合の発想然り、およそ源流の思想をそっくりそのまま純粋にコピペして受け継いでいるものは数少ない。

旧に新を加え、並存する

様々な文明文化の併存は、宗教に留まらない。例えば文学や芸術の分野でも、旧(ふる)きものに新しきものが加わり、両者は並存していく。

たとえば、万葉集の時代から詠まれた「短歌」や「連歌」は、17世紀頃に「俳句」という新形式が加わり、20世紀には「自由詩」が誕生している。

15世紀頃隆盛を誇った「能」や「狂言」も、江戸時代に「人形浄瑠璃」や「歌舞伎」が新たに誕生し加わり、20世紀には「大衆演劇」「新劇」などが生まれてきた。

平安後期の美的感性「もののあはれ」も、鎌倉時代には「幽玄」が生まれ、室町時代には「わび・さび」が生まれ、茶の湯文化を形成していった。

重要なのは、どれも新しいものが旧きものを排除することなく、並行して追加されていったという点である。

たとえば、大陸の文明の中では、旧きものは徹底的に排除・弾圧され、新しいもので取って代わられるという歴史を持つものも多い。

旧体系と新体系が激しく対立・衝突し、どちらかが敗北して消滅する。

民族同士の領土争いが絶えない陸続きの国家では、共生ではなく統一の道を目指すことも多い。

いわゆる、「パン(汎) Pan」の思想である。

思想や宗教に対する信仰の炎は、時に排他的精神を帯び、例えば十字軍の如き戦闘の歴史に現れる。

一方、日本においては、旧体系と新体系は激しく衝突することなく、並存し共生していく道が自然に採られていった。

これは、現代的に言えば「ダイバーシティ(多様性)ないし多元性の尊重」であり、真の平和的精神そのものである。

新旧および自他国文化の並存

時代が下れば下るほど、必然的に多様性は増し、複雑性が高まる。

対立概念が並存した複雑性の高い状態が保持されれば、自然、独自発展の契機も内包される。

旧いものを大切にしているかと思えば、新しい物好きでもある。

どちらか一方に、頑なに染まることもない。

文化や思想を強制し、排除することも少ない。

複雑怪奇ゆえに、謎の独自文化が現れる。

ムラ社会や護送船団方式での同質性が指摘されることも多いが、

見渡せばあらゆる異文化が独自の形式で多様に保持されているのが、日本の特色である。

合理性・純粋主義の流行と懸念

昨今は、主に「経済合理性=正義」の波により、純粋性や合理性(ロゴス)を礼賛する価値観が多い。

ゼロイチ判定が即断できる純粋主義は、その分かりやすさと合理性から、受け入れやすく人口にも膾炙しやすい。

単純化した線引を定義し、二値的に分類・分断することによってそこに善悪の価値を付与する。

ex.日本酒の世界で言えば、アル添のネガキャンなど

しかしながら、合理性(ロゴス)に立脚した各種主義は、排外主義や差別思想との親和性も高く、特に己自身が理解不能な「他者」の存在や可能性を忘却しがちであるという点は忘れないようにしたい。

教理が浅薄になればなる程、信者は一層熱誠となるが如く、物事を単純化し線引きすることは常に危険を孕んでいる。この単純化の危険性を意識し、常に外なる価値観を配慮し続けるのが、真の哲学的姿勢である。

cf.現代思想における「脱構築」の観点

古今東西で戦争や不和が繰り返される理由の根源には、この純粋主義・画一的思想があると考えている。統一を志向する宗教や思想は、時として井底の蛙(偏狭で盲目的な信者)を量産し、不和の温床となる。特に、ファジー(曖昧)な領域を認めないものほど、危険であるといえる。

矛盾を徹底排除し完全クリーンでピュアなることは、果たして正義なのか。

日本語で言う「仕方がない」という諦めと許しの感覚が、通用しない世界は多くある。

純粋主義に染まった簡便で閉鎖的な世界の極致は、SF映画に登場する、生存と一定の幸福感のみ担保されたクリーンすぎる完全管理社会、井底の蛙、ウォール・マリアの壁の世界である。

これは、壁の外を意識する者にとってはまず面白くない。そして、現代社会ではこの壁には無数の穴が空いており、多種多様な人間が行き来し共存している。

異なる者の肯定、受容、楽しみ。現代哲学はおよそ「他者の肯定」に帰結し、日本の思想も偶然か否か昨今のこの潮流に即すポテンシャルを元来有している。

矛盾を矛盾のままに放置し受け入れ、論理すら全てを包み込む”絶対無”および”絶対矛盾的自己同一”の思想は、日本の代表的哲学者西田幾多郎の代表的概念である。

人生が元来、目的無き暇つぶしであると仮定すれば、異国・異文化が併存し、複雑怪奇なる世の中の解明や深堀り余地の溢れる世界ほど、知の探究として面白いものは無い。

ゆえに、多様性や複雑性を肯定することは、個人的な人生観とも不即不離である。

おもしろいかどうか

その点、「複雑性の肯定」および「多様性の尊重」は、健全な倫理観と諦観を有し、理解できない物事への配慮を前提とする。cf.自然に対する畏敬の念

ゆえに、究極的には平和への道を拓くものでもあり、世の中に彩りをあたえ、多様な個が発顕する”おもしろき世”たらしめる重要な精神であると思う。

そして、その精神は、既に日本においては現れている。

旧きものと新しきもの、国内文明と外来文明を並存させ、一方に染まることなく独自発展させていくのが「日本らしさ」であると思うし、その方向こそ、”おもしろき世”に至る道だと思う。

足の引っ張り合いと国全体の沈没傾向が指摘される昨今で、出る杭を打つ文化が問題だと言われる。

とはいえ、いかなる世に於いても異端が直面する運命は同じである。創造の芽を摘み、伝統という標語を盾に、前例主義や変化から逃避する安牌の精神はいかなる文化圏に於いても存在し、不景気の源泉の如く淀みと滞留を生み、批判や愚痴、怨恨といった腐敗精神に腐造転化する。歪んだメシウマ的精神は、古典文学を読むまでもなく世界共通で存在することは想像に難くない。

しかし、実は「異なるもの」「新しいもの」は、おもしろければ、便利であれば、役立つものであれば、すなわち現世主義的なものであれば、様々なものを寛大に受容する土壌がある。

このことは、日本でも既に歴史が示しており、たとえば、いかにして鎌倉仏教が広がったかを見れば、一目瞭然である。

およそ抽象的理念や高邁な標語、正論が敗残してしまう原因はここにあり、真面目で気難しく偽善的でつまらないアポロン的姿勢にある。

清濁併せ呑み、時には酒を酌み交わす、酒神・ディオニュソス的姿勢もまた、必要なのである。(笑)

なぜ、人文科学は必要なのか?

人文科学(humanities)は、現代において肩身が狭い。

人文科学系の学部は就職率が悪く、急激な志望・専攻学生の減少が続いており、一部有名大学でも閉鎖や縮小が進んでいる(Wikipediaより)

とまで言われる始末だ。

今回は、人文科学について、簡単に思うところを記す。

人文科学とは何か

人文科学は、自然科学(いわゆるサイエンス)と対比されることが多く、

簡単に言うと、「人間とは何かについて考える学問」全般のことを指す。

たとえば、哲学、論理学、倫理学、美学、宗教学、歴史学、考古学、人文地理学、文化人類学、民俗学、言語学、文学、芸術学、教育学、心理学、人間科学などがそれに属する。(参考:人文科学)

興味や認識、物事の位置付けをどこに置くか。

そのように聞かれたとき、扱う程度・対象にもよるが、人文科学の領域で物事を最終的に考えたいと私は思う。

科学という言葉がつくと、およそサイエンティフィックでロジカルであるかと思われがちだが、

それはむしろ学問という区分けのためになされたものに過ぎない。

様々な物事を描写する際に、合理と不合理、客観と主観、デジタルとアナログ、ロゴスとピュシス、主知主義と主意主義、アポロンとディオニュソス、コスモスとカオス、等々、二分した説明方法が採られる。

哲学の世界で言えば、現代哲学はまさに合理性・主知主義の限界に遭遇してきた流れがある。

ニーチェ以降の現代哲学は、「動(ダイナミズム)」の思想とも言われ、およそ合理性のみで推し量ることの出来ない有象無象で解無き混沌世界を認識しなければならないといった感覚が、その土壌にはある。

私自身も、伝統的な西洋哲学の主知主義思想にあたればあたるほど、「納得感」という個人的で、感情的で、身体的で、非合理的な直観と折り合わず、結果的に反主知主義とされる東洋思想に漂着した。

そして、実社会に出てなお、より一層その確信は深まるばかりである。

ビジネス世界における「合理化一辺倒」

ビジネス世界では、現代はVUCA時代とも言われる。計算可能で合理的な社会システム、フレームワークや再現可能な方法論を無顧慮に信奉できる時代は終焉し、成熟社会となってきた。

情報技術が発達し、論理性の極致である演算装置が量子コンピュータに至るまで発達した現代、「合理化一辺倒」への不安が現代の人間を覆っている。

合理的で誰しもが反復可能なロジックの演算で物事を導出できるならば、人間はむしろ不要でAI・プログラムに代替可能、むしろその方が理想ですらある。

しかし、有名なフレーム問題然り、人間にしか把握できない物事や決断、非合理な選択は現実として残っており、それが人間性を浮き彫りにしているとも言われる。

しかし、この人間性の特定で感傷に浸ることは目的ではない。

AI代替・人間不要論に代表される、消極的思考に陥ってしまっている理由を、改めて再考することが必要である。

経済合理性が正義と化して久しい。

仕組み化・システム化による効率化・生産性向上は、まるで錦の御旗の如く掲げられている。

日常のあらゆる営為を時間単位の金銭価値へ換算し指標化することで、人間の生活にコスパ概念が入り込む。

現代は、功利的価値観に即すことが人生の指標となっているのである。

経済合理性という、歴史の上では数百年も経たない価値観(手段)が人生の目的と化す。

「家事は労働か否か」といった、全くナンセンスな話題さえ出る始末である。(GDPという指標は、そもそも何のためにあるのか?今生きる人間のためではないのか?)

根本的な問い「いかに生きるか」

根本かつ最上位の問いは、「人はいかに生きるか」というものだと思う。

これは、結果的に哲学の領域でもあり、ほぼ全ての人文科学の内奥に横たわる問いでもある。

昔であれば、学問が神の存在証明(目的)のために扱われたこともある。

無宗教とも言われる多くの現代人、殊に日本人にとっては、より良い生き方を実現する目的のための手段・方法論として、経済学やサイエンス、技術などがあるはずだ。

たしかに、技術は世界を変える。

農業革命、産業革命、情報革命、云々、直近のコロナ禍をとっても、人間社会や職業、生活スタイルは変わる。

しかし、人は、技術に埋没し隷属してはならないと思う。

技術は、過去の不足を補う手段・ツールに過ぎない。

その技術によって、人間的な生を追求できるかどうか、その前段階の目的意識を定期的に見直さなければならない、そう自戒している。

社会全体を変える技術や出来事は、個々の行動を規定する。

自由だと思っている本人は、システムの中に埋もれている、そんなフーコーの権力的言説は、至るところで指摘される。

現代における、目的の不在

根源的な問題は、目的(われわれはいかに生きるかという問い)の不在である。

「(本来手段であるはずの)技術や構造の奴隷になっていないか?」という啓発的言説を受けて、さらに一歩先のアクション(つまり思索)をする必要がある。

即物的に無思考に、刺激と反応でまるで電灯に集まる藪蚊のごとく生命を消尽する様を、産業革命以降、現代哲学に至るまで数々の思想家たちは指摘してきた。

どんなにGDP云々の仮想的な数値概念が増大しようと、畢竟、地を離れた遊戯に過ぎない。

世の中が便利になろうとも、その先の直接的な恩恵や快のその先を考えるのが、人間らしくあるあり方ではないかと、思う。

人倫として、人として、という感覚。人間であることに少しでも価値を見出したいと思うならば、人文学の叡智は非常に参考になるものが多い。

人間的生を支えるもの

人間的な、非合理的判断を支えるのは、「自分なりの生き方(俗に言う哲学)」の内省である。(不断生成の暫定解)

これは、正解として与えられるものではない。(それは、およそ宗教と化すものである)

全ての人は思索や内省が可能であり、誰一人として全く同じ環境や感情を持つ人はいない。

その意味で、万人が哲学者であり、人生という実践知を伴う思想家である。

内から横溢する、人間のエネルギー発露、ディオニュソス的生、芸術衝動の肯定も、この中にある。そして、コンピュータと対極の人間性を見出すのは、この部分でもある。

人文科学の学問はどんどん削られていっているが、最も根幹に据えるべき、人間が人間であるための学問・思索機会が、現代から加速的に抜け落ちていく有様を憂う。

人文科学の不要論に対しては、上記のような考えを軸とし抗いたいと、前々から思っている。

人はなぜ、ものを考えるのか。

思索するその先にあるものは?

人はなぜ、ものを考えるのか。

動物と人間を分けるもの、考える葦、ホモサピエンス、様々な定義に付随する、人間の思考。

思索をその旨とする「哲学」は、ある意味で最もシンプルな暇つぶしの1つであり、答えのない解を延々と求め続ける「不毛な」営為である。

わけも分からず立たされた、人生という舞台に対する「生きる意味」の意味付与活動が思考でもあり、思考が求める先は自己納得である。

納得感そのものは、客観性を拠り所とする人もいれば、生存圏の風習や宗教を拠り所にする人もいる。納得感は、相対的であり、視座によりけりだ。

納得感のその先は?

納得感を得るその先は何があるか。

現実は須らく行動へ帰着すべしという陽明学的観点に立てば、納得感とは、己の行動に際する勇気の源泉、後ろ盾、理論武装、決断の契機となるだろう。

複雑な問題をシンプルに分解し解体し、「分かつ」ことで物事が明確化され、行動の選択肢が絞られる。

ここでは科学的な知(再現性を担保しようとする知)に依拠する場合もあれば、敬愛する◯氏が仰ったのでといった事実に依拠する場合もある。

現実世界への行動へ帰着されない限り、世の事態は動かない。

一方、納得感が行動に帰着しないパターンも当然ある。

納得感は、「分かった!」という感情と似通っていることから、雑学ネタ、アハ体験のような、知そのものに対する面白さ、無限の雑学探求活動、ブラックボックス解体の爽快感となることもある。

およそ伝統的な哲学の世界は、こちらの傾向が強い。

行動とはなにかを考えた時、手を挙げるのは「行動」か「行為」か?その定義は?云々。。。

このような、別ルートにさまよう前に、目的と手段の関係性を改めて問い、原因と結果の呪縛、論理的な思考そのものも問いを向けるべきである。

生を肯定するということ

たとえば、「人はなぜ、考えるのか。」

といったときに、

「生を肯定するため」

という1つの考え方ができると思う。

斜に構え、表層情報で世の中を批評するコメント活動、昨今揶揄されるマウント思考などは、アフター5の愚痴文化、SNSの誹謗中傷、妬み嫉み等々と目指す場所は結局同じ、「自己肯定感を高めるための営為」である。

全能感を欲し、万能感・神の視座、より高みを目指す。

人間は、単なる「差異」であっても、「優劣」のように新たに価値を内在させる。

この価値を内在させる動機はなにかといえば、己自身の「生の肯定」であり「強く生きるあり方」である。

価値を内包した視座(メガネ)を持った我々人間は、「比較」という行為を行い、恒常性(ホメオスタシス)を求めて物理的行動のアクセルを踏むわけだ。

現代資本主義システムは、日々アクセルを目一杯踏むよう強いてくる。

本来的な「生の肯定」を忘却し、剣闘士の如くハイリスクなアクセルをただ吹かすよう急かす。

現在よりも「より善く生きたい」という、生の意志、力への意志のようなものが、人間には根源的にあると思わざるを得ない。

それ自体は、ニュートラルな価値基準における、単なる事実であり、数学の点の定義や線の定義と同様、「信じるか信じないかはあなた次第」の次元である。

ちなみにこの次元が数多存在するのが、哲学の世界であり、各哲学者毎にその信仰体系が存在する。

「より善く」生きる、2つの側面

「より善く」生きるとはどういうことか。

ここには、「体育会系」と「文化系」の2つの側面があると思う。

人類は形を変えて今なお闘争を止めない。受験戦争、領土争い、シェア争い、派閥争い、人間界も微生物界の侵食と駆逐同様、生存本能のエネルギーを炸裂させ相克し合う。

これは典型的な「体育会系」の生の肯定である。

一方、「文化系」の生の肯定は、マルクス・アウレリウス・アントニヌスのような、静謐で健全な心の安らぎ、境地を目指す生の肯定である。

ヘレニズム時代の哲学に代表される、「文化系」の生の肯定は、ミレニアル世代ないしゼット世代以降の価値感が示す通り、これからの時代を予想させる。

思考の源泉には、生の肯定・力への意志があり、「いかに善く生きるか」という不断の問いが織り込まれている。

ともすれば、世相として「体育会系」の生の肯定ばかりの時代であるが、「文化系」の生の肯定という選択肢の存在を、忘れてはならない。

よく言われる、「生きる意味」などの問い、存在事由の問いは、生の肯定という生来的なエネルギーからくる意味付与の結果、生まれるものである。

生を肯定するエネルギーは、色や形を変えて常に炸裂し続ける。

赤い炎もあれば、青い炎もある。

この2種類の根源的な炎を自覚し、日々生きることは、およそ平和な社会に少なからず寄与するはずだというプラグマティズム的発想に帰着させる、今日この頃である。

「円環的時間」を取り戻す

今年も昨年に引き続き、地元の祭りやイベントが無くなった。

コロナ禍は、「季節性を感じる心」を奪う。

日本文化とはなにかを考えるとき、先述したように「自然の尊重」が挙げられるが、

それは「季節(四季)を感じる文化」であるということができる。

自分も経験があるが、日々の大半をオフィス内で過ごす仕事をしていると、

およそ季節というものが分からなくなってくる。

仕事上のプロジェクトという、人間が作り上げた仮想上のガントチャートが時間軸となり、

季節の感覚が無くなる様は、エンジニア時代にもよく体感した。

ふと季節性を僅かに取り戻すきっかけといえば、スーパーで出会う「旬」な野菜や、街頭のクリスマス等の装飾である。

たとえば、それは紅葉などの植物の変化に顕著に現れ、農作業の仕事(田植えや稲刈り等)としても現れる。

日本文化の中には、和食の料理、器、室礼、様々なところで円環的時間が表現されてきた。

私が携わる酒造業も、10月から3月の寒造りを経て、「甑倒し」をすることで季節性を感じる。

地元の祭りや催事、イベントを以てして、「今年もこの季節が来た」と感じるわけだ。

これは、春夏秋冬、季節が巡り一周回る、「円環的時間」と称され、

「直線的時間」と「円環的時間」とでよく対比される。

農耕社会として永らく持続してきた日本は、「円環的時間」の中に生きてきた社会であるといわれる。

江戸時代に代表されるように、分を弁え「持続する」ことに意味を見出し、たとえば極端な収奪や寡占は良しとされなかった。

野生動物や資源も、根絶やしに全てを収穫・収奪してしまえば、次に育ち巡ってこない。

現代社会は、いかに早く、追いつけ追い越せ、競争優位たりうるか、等の空気が濃厚だ。

一強寡占が極致である現代資本主義ビジネス界に顕著なのは、進歩史観の「直線的時間」である。

最近では「無駄で」「採算性の無い」祭りや催しなんか不要だという感覚が増えてきた。

思想は行動に反映され、行動は思想に反映される、相補的・相即的関係である。

有用性・合理性至上主義、右肩上がりの進歩史観は、欧米的発想そのものであり、特に18世紀以降の産業革命と科学の進歩でますますその強度を増してきた。

動植物を伐採・駆逐し、数字を是として欲望の赴くままに至る所の生態系が破壊・収奪された。

そして、金融危機や格差問題、原発事故、温暖化、異常気象等々、社会や環境のほころびが顕になるとともに、「直線的時間」の先に限界を感じる議論が増えてきた。

昨今の「SDGs」等は、まさにこの流れにある。

確かに、ビジネス上の眼前商機で動く当事者も多く、表層の標語やトレンドとして嘲笑されることが数多い。

しかし、デカルト以来の自然制圧・人間支配・科学万能主義の限界を感じ、次なる「あり方」を模索していることもまた事実である。

現代資本主義システムの限界が指摘されて久しい。

ドゥールーズ=ガタリが「器官なき身体」として指摘したように、既に駆動してしまった「現代資本主義システム」は、止められない。

バブル崩壊、失われた20年を経て、社会的にも、環境資源的にも、精神的にも、「このままで良いのか」という問いが常に投げかけられている。

自然を見つめ、「円環的時間」を取り戻す時期がそろそろきている。

そして、日本文化にはそのポテンシャルが存分に有る。

和食とは何か

日本人ならば当然、「和食」という言葉は知っている。

しかし、明確な定義を答えることはなかなか難しいのではないか。

2013年、「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録された。

海外では、「健康食」の如く扱われ、もっぱらその機能性や構成要素ばかりにフォーカスが当たっているような気もする。

現代は、洋食をはじめ、中華もエスニックも、フュージョン系の創作料理も溢れている。

ここで一度、「和食」について改めて整理してみる必要があると思う。

和食についての考察

ユネスコ無形文化遺産に登録された和食だが、どうやら明確な定義は無いらしい。

たとえば焼き物の世界でも「〇〇焼」がその表現上明確な定義が困難なように、生活文化とともに構成される、慣習そのものが根拠となるような、動的な文化物が日本の食文化、和食である。

農林水産省によれば、有識者の検討会で日本食文化の内容等を検討した結果、日本の食文化を特徴づけるキーワードとして「自然の尊重」が抽出された。

ここで、着目すべきは、「和食=日本人の伝統的な食文化」と位置づけ、

「自然の尊重」という日本人の精神を体現した食に関する「社会的慣習」

と定義したことである。

つまり、和食とは料理単体や使用する食材など、モノや素材だけで定義されるのではない。

むしろ、社会的慣習(食文化)こそが土台であるということである。

たとえば、四季を尊重し、素材を尊重するのが和食である。

食材そのものに留まらず、盛り付けや食器、空間の装飾、祭などの行事にまで派生した総体が和食である。

これら全体に通底するのが、「自然の尊重」という日本精神である。

和食は、日本精神の表現物である

今まで明確な定義を必要としなかった、日本の食文化について改めて考察する時、

以上を鑑みると、日本精神の表現物であるといえる。

つまり、日本の精神性がまず先にあり、その結果的産物(表現物)として、目に見える料理が存在する。

食材や原産地云々ありきではないのである。

これは、日本文化のあらゆる物事に通ずるものである。

自然豊かで四季があり、あらゆる物に神が宿る、アニミズム、多神教(八百万の神々)の土壌ゆえに育まれた、れっきとした精神文化がそこにある。

この表現物として、たとえば和食があり、和の工芸品や、茶道や華道、寺社仏閣などの建築物や、祭りなどの催しがある。

そして、このことは「日本酒」にも当然のことながら当てはまる。

日本酒とはなにか

永らく酒(さけ)と呼ばれてきた「日本酒」は、最近になって明確な定義が要請されてきた。

グローバル化する資本主義経済社会の中で、海外へ向けていかに日本文化を伝えるか。

和食同様、漠然とした生活用語として浸透していた言葉の定義が必要となってきたのである。

以前、和食について、その定義について簡潔に整理した。→ 「和食」とはなにか

和食とは、日本精神の表現物の1つである。

そして、日本精神とは端的に言えば「自然の尊重」であり、その他あらゆる文化的産物(日本画や茶道・華道、工芸品、等)もその1つであるといえる。

日本酒造りを生業とする者として、「日本酒とはなにか」を考える時、全く同様の発想ができる。

日本酒は、日本精神の表現物の1つである。

そこに通底するものは日本精神であり、言い換えれば「自然の尊重」である。

日本酒の定義について

ちなみに、2015年、国税庁は「地理的表示における日本酒」にて日本酒を定義した。

これによれば、日本酒とは「原材米に国内産米のみを使い、かつ、日本国内で製造された清酒」となっている。

つまり、外国産米を使ったものや海外現地で造られたものは「日本酒」と呼べないということである。

背景には、日本酒の海外展開とブランド価値の向上があった。

ブランディングのお手本とされるワイン業界にならい、フランス国が明確にその規定をしたように、日本酒業界と国益を守る上記の定義がなされた、そういう訳である。

しかし、日本酒とはなにかという定義を再考するとき、上記のような政治・経済色の強い、唯物的な定義で終わらせてはならないと思う。

やはり、私としては、日本酒は「日本精神の表現物」と定義したい。

国税庁の定義を尊重するにしても、日本精神の表現が目的であって、その逆ではないと考えたい。

なぜなら、手段(原材料や原産地)が目的となった時、「日本精神なき日本酒」が産まれてしまうと思うからである。

果たして、それは日本酒と呼べるのであろうか。

日本酒という言葉には、単なる唯物的な定義だけではなく、人間や文化を感じたいと思うのは私だけだろうか。

日本精神を体現する日本酒とは

自然の尊重、自然との呼応は、日本酒造りの世界では伝統的に行われてきた。

目に見えない麹菌や酵母とともに醸す酒造りは、自然の力を借りずしてなし得ない。

たとえば、日本酒は永らく「寒造り」がされてきた。

日本酒造りは、低温の環境がベストとされ、雑菌の繁殖による腐造リスクや、良酒を醸すための低温管理の観点から、秋から冬にかけて日本酒造りが行われてきた。

今でこそ、冷蔵設備を駆使することで四季醸造という方法が可能となった。

しかし、大半の酒蔵は秋から冬の約半年間しか醸造を行わない。

もし、赤道直下の猛暑の環境でわざわざ建物を建てて冷蔵庫の中で日本酒造りをしたらどうだろうか。

これは、「自然を尊重する」日本精神の在り方といえるのだろうか。

元来製造不能の環境で空調設備を完備し、無理矢理に四季醸造を実現するというのは、自然の制圧そのものである。

今の時代、お金をかければ、世界中どこでも日本酒造りは可能である。

しかし、そこには単なるROI(投資対効果)だけではない判断基準がある。

「目に見えざるもの信ずるべからず」な風潮漂う現代において、

日本酒には、日本精神(自然の尊重)の反映が必要であると感じる。

逆に、これなくして日本文化との連結も無く、世界における日本酒の唯一性・ブランドも担保できないのではないか。

P.S.

ちなみに、現在世界各地でSAKEを造る動きが出てきている。

日本酒≠SAKEという認識が業界でもされているが、個人的には海外産日本酒は積極的に歓迎し推し進めるべきものだと思っている。なぜなら、日本酒は即物的な「モノ」に留まらないと考えるからである。

伝統を守るとは?

「伝統の味はどんなものですか?」

たまに聞かれるこの質問。

これは、あらゆる老舗企業に通ずる話である。

たとえば食品や飲料を扱うならば「伝統の味を守っています」というフレーズはよく目にする。

そもそも、味を守るとは何か。

それは、伝統の継承と本質は同じであると思う。

参考:継承と日本文化の関係性

革新の連続が伝統を紡ぐ

継承するのは、目に見える単なる現物だけではない。

それは、いわゆる”博物館的な”文化保護に過ぎず、過去のベクトルのみである。

継承には、過去-現在-未来の時間プロセスが内包される。

現在から未来に至る、創造・革新の働きなくして真の伝統継承は不可能である。

たとえば、ある酒蔵に「辛口の酒造り」という伝統があるとする。

このとき、「辛い」という感覚は、時代地域によって当然変わる。

100年前の「辛口」と現代の「辛口」が同スペックであることはまずありえない。

つまり、客観的な科学数値分析で同値であることを意味しない。

人類史は常に流転し、人間の価値観も嗜好も当然変わる。

護る対象とは、そのポリシー(姿勢)であり、スピリット(精神)であり、フォルム(型)である。

企業体で言えば、創業の精神、理念である。

「動的平衡」と伝統の継承

生命体は、目に見えるマクロレベルでは止まっている(同一である)ように見える。

しかし、ミクロの分子レベルでは常に流動している、いわゆる「動的平衡」状態。

同じだと思っている人間の身体ですら、数ヶ月で細胞が入れ替わる。

究極的に言えば、物理次元で如何なるものも同一ではない。

物理的な個体を想起するのは、絶対時間に依拠した近代科学の信仰の結果であり、

抽象的観念に対する極度のアレルギー体質を備えたのが現代人である。

ニュートンはある瞬間を切り取り、その瞬間(特定条件)にのみ適用可能な理論を導いたのであって、未だ神の公式は不在である。

あらゆる学問における「理論」とは、個別の特殊条件における想定可能性の担保でしか無い。

不変・安定・想定可能な世界は数直線的に想起可能なパズルの世界である。

残念ながら世の事象は、パズルゲームで完結するようなルールが決まった「特定空間」ではない。

もし「特定空間」がこの世と一致すれば、既にコンピュータで全ての物事が解決しているはずである。

改めて、継承する対象とは何か。

それは、物理次元を超えたところにある、ポリシー(姿勢)であり、スピリット(精神)であり、フォルム(型)である。

21世紀の「万能人」キャリア観

Leonardo da Vinci、つまりダ・ヴィンチは誰しもが知る天才である。

彼自身が音楽、建築、数学、幾何学、解剖学、生理学、動植物学、天文学、気象学、地質学、地理学、物理学、光学、力学、土木工学など様々な分野に長けていたことを踏まえ、「万能人 (uomo universale) 」と称されている。

→Wikipedia

万能人でよくあげられるのは、ダ・ヴィンチの他にアリストテレス、ジャン・ジャック・ルソー等、世界史でよく見る名前の偉人たちである。

現代では普通に「ありえない」とも思ってしまう訳だが、裏を返せば人間一個体には元来それだけのポテンシャルが内在していてもおかしくないということである。

そもそも、「人生1分野1職業」みたいな分業型社会の価値観になったのは、近代以降の資本主義社会においてである。

ルネサンス期の人間観とは、あらゆる分野に普遍的に関心を持ち、能力を発揮することが理想という価値観があったと言われている。

→世界史の窓「万能人」とは

20世紀型キャリア観の終焉

21世紀に入りテクノロジーが発達し、20世紀型の資本主義社会に限界が見出されつつある。

社会人であれば、あらゆる媒体で「人生1分野1職業」の価値観が21世紀社会にミスマッチしつつある肌感覚はわかるはず。

大量生産の物質供給経済に裏打ちされた均質的価値観・技能の教育への反省がなされ、ようやく「パラレルキャリア」などの価値観が興隆してきた。

タコツボ的専門知の記憶価値は、Google検索の登場により価値低下するのは間違いない。

子供から大人まで、スマホという名の百科事典は平等に与えられている。

(ググれば分かる)知識を活用し、何を発想し工夫し創造していくかが重要になる。

「万能人」を最高ロールモデルに

アイデアは、あらゆる分野へアンテナを立てていないと生まれない。

だからこそ現代、ルネサンス期の先達と同様、「万能人」という理想を追い求めるのもアリなのではないかと思う。

誰かしらできている物事で「できない」はあり得ず、人間やれば何でも出来る、とかくDIY(Do It Yourself)である。

cf.顔淵(孔子の弟子)

『舜何人ぞや、予何人ぞや』

意味:舜(古代中国の名君・聖人)も自分も同じ人間ではないか

本来、誰しもがいろいろな肩書きを持っている。

だれしも興味を持っている分野や物事はあるわけで、それを世の中に発揮・創造できれば最高ではないか。

思うに、「働き方改革」などというものは、20世紀型機械工の如く、8時間労働を強制し、有り余る各人のポテンシャルにフタをし、社会への価値創造を可能とする他の活動(ビジネス等)の芽を摘み取る、社会にとって実に本末転倒な施策であると思う。

色々やれる自由度

人は、興味の掛け算で新たな創造物が生まれるもの。

タコツボ的専門性、1分野主義という呪縛は、本来の人間のポテンシャルを抑制する。

外的環境で自身を抑制してしまうのは面白くない。

何でもできれば、面白い。

自身が何かにハマってる感や、エンタメ感情が生き甲斐の中心になるのは間違いないので、楽しむためには制限を取っ払っていろいろな物事に手を出してみるのが吉だと思う。

哲学は、コスパ最強の趣味

「神は死んだ」。

かの有名な、フリードリヒ・ニーチェの言葉。

哲学的問におけるstatic(静的)な正解は、現実世界に存在しない。

過去数千年、洋の東西を問わず数々の天才的偉人達が哲学的解(=真理)を追い求めた。

されど、未だ絶対的正解、イデアなるものは人類史上導かれたことは無い。

そもそも、「正解」とは特定フィールドにおける共通認識である。

時代、環境ともに世界は流転し、常識や正解は動的に変化してきた。

現代哲学を切り拓いたニーチェの「反哲学」は、真理や善が「価値」であるという前提に立脚していた、既存哲学を尽く破壊しリセットした。

本質は動的(ダイナミズム)であり、「動」こそが世界の事態そのものである。

これは現代哲学に通ずる基本的な認識であり、西田幾多郎の哲学も同様である。

川の流れが一つとして物理的に静止することがないのと同様に、

現実のあらゆる現象は、ミクロ・マクロどちらも動的変化しているのがデフォルトである。

大学1,2年次の教養課程で、文理問わず様々な分野を浅くかじった。

だが、単位を取るための試験が多く存在し、その試験も「提示されている正解」の記憶ゲームの域を出なかった。

たとえ講義内容に疑問を抱いても、時間制約上「そういうものなんだ」と諦め疑問を投げ捨てるフェーズが来る。

暗記ゲームの不毛さにたまたま辟易としていたタイミングで、専門の学部選定に迫られた。

或る教授の、「哲学は運動である」という表現を見たとき、これだと感じた。

まさに至言で、不断の探求活動そのものが、まさに哲学という思索・行動営為である。

イマニュエル・カントの『純粋理性批判』A版とB版、ウィトゲンシュタインの前期と後期の転換。

哲学者一人格とて、生涯を通じて自論を急転換する例は多々ある。

むしろ、日々追求する活動をするからこそ、認識は変容し自論もバージョンアップする。

固定化とは成長・変化の停滞を意味し、死を意味する。

固定化した観念に固執するのはなるほど忍耐的である。

しかし、言い換えれば変化という自然界への徹底的対抗、ないし進化の拒絶である。

日々、細胞レベルで生々流転するのが人体であり、万象の自然界である。

現在携わる、日本酒の世界もまさに同様である。

たとえ同じ年度の原料、素材、製法であっても、タンクが変われば味は変わる。

もっと言えば、タンクの上下や搾り方でも味が変わる。

空間軸のみならず、保存形態や熟成期間の時間軸で味が大きく変化する。

常に一時的、一期一会、テンポラリー、エフェメラルである。

日本酒は、変化とともに在る嗜好品である。

ダイナミズムそのものを物理的商品として現出している。

しかも、消費期限が存在しない、多くの食品が運命づけられる「腐敗」という物質回帰を超克した、不死の永続体である。

そもそも、食品とは自然界のダイナミズムと呼応している。

新鮮から腐敗へと変容し、調理によって素材の味は価値が変わる。

パウダーやサプリメント等の不変的な素材は、自然界を静的に固定化する意志の現出である。

それは、生成変化と対極の「物質性」を覗かせ、その先の「死」を想起させる。cf.ジョルジュ・バタイユ

生成変化とダイナミズムを鑑賞するに於いて、物質的な「重力」や「束縛」を忘れさせ、生命の躍動”élan vital”を感ずる。cf.ベルグソン

哲学史を概観したとき、現代哲学の大きな特徴は何か。

それは、ダイナミズム(動)の肯定である。

ニーチェの登場により、それまで善悪が前提とされた分かりやすく明晰な観念、不変なる真理への信仰が全否定され、拠り所が無くなった。

以来、動的で不確実な現実・事実というものを直視せざる得なくなった。

微生物という意志ある生命体は、近代科学の人類万能信仰を易々と破壊する。

常にミュータントが存在し、差異を生み出す。

現代の米も酵母も麹菌も、ミュータント(突然変異体)の連続の歴史である。

動植物の進化で今に至るのと同様、僅か1カ月弱の発酵プロセスにおいても、寸分違わぬグラフ通りを辿ることはまず無い。

動的進化の連続の上に成立するのが、自然界の生命体である。

近代科学は、予測可能性を要請する。

直線的なグラフや予測、自然の全知を是とする。

そこでは、100%再現性、公理系に立脚した数理空間での明晰性を善とみなす。

根本的なパラドックス、不測の事態等を悪とみなす。

しかし、徹底的に現実を直視したとき、人間の合理的な予測・認識は簡単に崩壊することが判明する。

有名なプラトンのイデア論。

正三角形のイデアは想像できるが、現実に正三角形を物理的に具現化することは、不可能である。

善のイデアは、天才プラトンとて、到達できず死し、現代哲学者でも誰も到達しない。

いわば現実世界に現れることのない(しかし想像が可能な)永遠の努力目標である。cf.善のイデア

絶対的正解の不在。

これが、現代哲学が打ち砕いた「神(絶対者)の死」である。

あらゆる生命体、組織も必ず流動性無くして存続しない。

動的平衡という、循環構造における暫定的な現在がstaticに見えているだけであり、固定化・静止を追求すれば、滞留が生まれ、淀み、腐敗し、崩壊へ向かう。

そこでは、「分解者」、目に見えない微生物の新陳代謝へと回収される。

よりマクロな動的サイクルに包摂されていく。

イノベーションや革新、挑戦とは、近視眼的な必要性によって要請されるものではない。

むしろ、世界そのもの、自然界のありようそのものである。

時速千数百キロで高速回転(自転)している地球上に我々が存在しているのと同様、

「動」に対して「動」であるからこそ「静」に見えるのであって、その逆ではない。

悩み、自論と格闘し、苦しみながら思索探究を続ける、その軌跡・プロセスが、哲学者の著作に表れる。

明晰なる論文は哲学書物には相反し、肉感のある著者特有の文体が本来である。

たとえば西田幾多郎の著作は、何度も同じことが繰り返され、一文は長く、本人も明確に何をいおうとしているのかわからない意味不明の箇所もある。これこそ、人間的である。もはや、近代科学の「論文」ではなく「随筆」に近い。ハイデガー然り、「論文」という体裁を採れるのは混沌とした思考を切り取っているに過ぎない。明晰な記号的な思考で完結した演算的論証は、もはや哲学的思索ではないと断言できる。歴史的に見ても、哲学書は本来そのようなものである。

たまに、哲学者の端的な結論だけを求められることもある。

実際のところ、結論は呆気ないことがほとんどである。

しかしそれは、義務教育時代の暗記テストの世界であり、哲学の価値の1%未満に過ぎない。

哲学の醍醐味とは、自分なりの答えをああでもないこうでもないと探究し続けるその「運動・プロセス」である。

しかしながら、存在(=質)が成立するためには、量を制限しなければならない。cf.ヘーゲル

すなわち、人間の認識は、動的平衡における自己同一性、会計帳簿の1年周期のB/Sの如き一時的静止ポイント、暫定的な有限ラインを引かずして存在を担保・認識することができない。

「形で表すことが大事」な所以である。

プロセス主義に対する結果主義の優位がここにある。

故に、先ず存在として成立させるべくプロセスを閉じ、自分の暫定解を構築する。

そして、その存在に内包される「否定性」を運動によって破壊し次なる認識を目指す。cf.アウフヘーベン

壊しては築き、気付かされながら納得するまで追究をする。cf.ヘーゲル、「絶対精神」

終わりのない世界であると同時に、有限的生における無限の趣味である。

コスパ最強の趣味が、哲学である。

試しては修正し、染まっては離れ、変動を繰り返す。

動的であればあるほど、常に新たな認識・知が生まれる。

そこには、自らが生々進化する至高の悦びがある。

これこそが、真のフィロソフィア(知を愛する人)ではないか。

生涯通じてStatic、ミリ単位の変化なし、というのは、個人的に面白くないし、人間的ではない。

「一貫させること」に拘るあまり、人間らしさを捨ててしまうのは、もったいない。

変化・変動、予測不能、逸脱が悪であるという近代教育のほころびが見え始めている。

「知」とは、暗記知識ではない。結果的に身に付くのが暗記したかのような知識なのであって、新たなる他者(知)に対峙することで生まれる、「認識の変容・驚き」こそが面白いのである。

思えば、そもそも正解の不在に惹かれて哲学に足を踏み入れた。

繰り返される暗記ゲーム、「正解」の氾濫、マニュアル縛り、万能感・自由度の放棄。

辟易とした。

何気なく取った「哲学」の教養科目で価値観が転覆された。

パラドックスを知り、「ゲーデルの不完全性定理」を知った。

哲学書に手を出し始め、逃走したくなる「自由」を知った。

「善悪の彼岸」を知り、あらゆるものがリセットされた。

古代哲学に通底する「いかに生きるか」という倫理学的視点を知った。

書物と格闘する中で、自己の「有限性」を自覚した。

現代哲学と自然科学に通ずる「絶対矛盾的自己同一」を知った。

肯定的な諦観を得、「パスカルの賭け」を知った。

古典文学に手を出し、「ファウスト」に出会った。

エピクロスに回帰した。

結論、「可能な限り味わい尽くしてから、死す」。

以上。

功利主義的発想や経済発想、すなわち数理モデルが武器となる世界では、合理性および画一化が有用とされる。

しかし、合理性に立脚する特定領域をいったん置いておいて(≒エポケーし)、生きるとは何か、何故存在しているのか、いかに生きるか、といった人類普遍の基本的な問いに向かったとき、「正解」として叩き込まれてきた合理主義の幻想は、単なる方便の1つにしか過ぎないと感じてくる。

人間の限界値を規定し、人生という舞台演劇を標準化し、認識を平準化してきた近代型教育システムは、少なくとも世界史上の英傑に比肩する面白い・異次元の人間を産まない。

天才的思想家達の書物にあたれば、およそ同じ一人の人間とは思えない異次元の思考に圧倒され、自身という矮小な存在の自覚しか生まれない。

「正解」の暗記および演算的論理武装という無思考型の修練は、骨身に染み付き潜在意識と化し、無意識的に大きな足枷となっていることは確かである。(現に、私自身の現状の生き方は、真にリミットを外した領域とは程遠い、抑圧に抑圧を重ねているカス次元である。同時に、体裁を気にする日本文化の染み付いた一日本人なのだと改めて感ずる。)

一見すれば古典回帰、人文礼賛のロマン主義であるとも言える。

されど常に日々思考すれば矛盾と変化は発生する。

「流動性」を肯定する。

現実をそのまま肯定し受け入れる。

変化OK、境遇全て肯定、日々の煩悩は結局杞憂。

常に流動的であり、その流れ自体に身を置き、都度現在の自己の認識の限界を受け入れ、偶然のゆらぎを結果論的に期待しながら為すことを為す。

方法論の呪縛、目的と手段の逆転はあらゆる業界で普遍的である。

この呪縛や視野狭窄の源泉をたどれば、「守破離」の「守」のメンタリティに端を発する。

帰着するのは、凡そ「あなたが世に刻みたい(表現したい)ものは何か?」である。

画家が白いキャンバスを前にして「そもそも自分は何の絵を描きたいのか?」と問うている様と同じである。

リゴリズム(厳格主義)を是とし、長い物に巻かれ、道を外さぬ自縄自縛の精神にある限り、永遠の「守」と画一的価値観の共同体世界観で幕を閉じる。

一方、「脱コード」や「問い」が世界創造の源泉であることは、歴史で明らかである。

だからこそ、創造の悦びを志向する者(それが面白いと感じる者)にとって重要なのは、「離」を一撃で意志行動できる勇気・度胸・自信のメンタリティである。

そもそも、「守破離」という金科玉条的な例えも所詮は1つの考え方でしか無い。

アカウンタビリティ(説明責任)確保のための、業界研究や「守」の時間、お決まりの手続き作業は畢竟、パフォーマンスにすぎない。

たとえば、世の資料作成業務の大半がそれ(≒エクスキューズ)である。

生き方や行動含め、エクスキューズ(言い訳)に貴重な時間を蕩尽していることに自覚的であるか否か。

フラットに立った時、拠り所になるのは何か。

それは、「自分の哲学」である。

かつて信じることができた「正解」や「ロールモデル」の不在に不安を募らせる現代社会において、唯一の指針として生命の活力を与えるのは、「自分の哲学」だけである。

よく、「哲学」を学ぶというと、過去の哲学者研究に終始し、解釈のみで終わるものがある。

論文と言いつつも、「で、あなたはどう考えるのか?」が示されないものが多々ある。

それは「哲学者学」や「哲学史」であって、「哲学」ではない。

自論の記述はいらないとまで言われたアカデミズムの論文作法にずっと疑問を感じざるを得なかった。

もちろん、一部の学術領域では「自分の頭で考える哲学」を志向するものもあるが、哲学科に在籍した短い経験から言って、多くはそうではない。私にとって、根本的に目指しているものが異なると感じた。

近代以降、哲学が「学問」に配置された過去がそうさせているのであり、本来、むしろ在野に開かれた万人の営為であるはずだ。

己自身の哲学、信ずるものを”我教”とかつて勝手に一人で命名した。

人類皆、一人ひとりが”我教”の教祖であり信者である。

人間の数だけ、信仰が存在し、全てが正解も不正解もない。cf.現代哲学、他者性

何故ならば1人として同じ環境・体験・五感・思考で育った人などいないからである。

そして、”我教”の構築にあたって、哲学という古今東西、数千年来の思考の軌跡は最強の参考書であると思う。

哲学史の蓄積の中には、あらゆる事象に対してメタ視点で問うことができる最強のスキームがある。

「論理的であること」や「確からしさ」に対して、メタ論理で脆弱性や自己矛盾を指摘できる唯一の領域である。cf.科学哲学

いかなる派閥や論理に対しても、無限に「問う」ことができる。cf.ソクラテス

知れば知るほど、怖いものが無くなる一種の恐ろしさすらある。

同時に、生きる限りに於いて常に「脱コード」の余地があり、知らない世界を知る(=認識を拡大する)余地がある。

これは、没頭冷めやらぬ不可解なる世界の無限探求活動、認識拡張ゲームである。

プラグマティックに考えれば、これほど人類に開かれた可能性、エンドレスな趣味は他に無い。

だから、哲学はやめられない。(笑)